このブログを読むとわかること

本記事は、ニュースで頻出する「円安・円高」を、授業のように体系立てて解説します。定義・仕組み・影響・ニュースの読み方・よくある誤解・行動のヒントまでを一気通貫で学べます。読み終えるころには、見出しだけで判断せず、数字と背景を自分で整理できるようになります。

はじめに:テーマの概要と書こうと思った理由

ニュースを見始めた社会人・学生でも、円安や円高の「言葉」は知っていても、生活や企業にどう効くのかを正しく説明できる人は多くありません。そこで本稿では、私が教室で黒板に板書するつもりで、円安・円高の基礎を順序よく解説します。予備知識は不要です。必要なのは、先入観を脇に置いて事実を積み上げる姿勢だけです。

第1章:定義をそろえる

1-1. 円安・円高の言い換え

円安=「円の価値が相対的に下がること」。1ドルを得るのに必要な円が増えます。

円高=「円の価値が相対的に上がること」。1ドルを得るのに必要な円が減ります。

1-2. 何と比べているのか

為替は常に「通貨どうしの相対評価」です。ドル/円だけが為替ではありませんが、日本居住者にとって家計や企業活動への影響が大きいので、代表例としてドル/円を用います。

第2章:レートはどう決まるか(需要と供給+金利差)

2-1. 需要と供給の基本図

投資家・企業・旅行者などが「円を買う(需要)」「円を売る(供給)」のバランスでレートは決まります。円を買いたい主体が多いと円高、売りたい主体が多いと円安に傾きます。

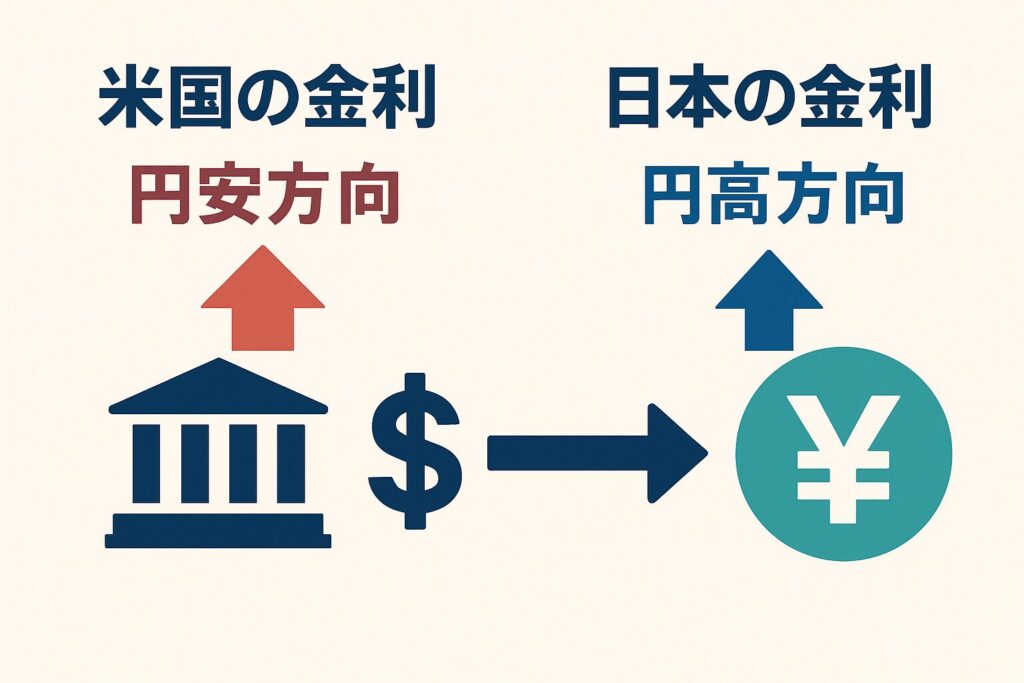

2-2. 金利差がレートに効く理由

一般に利回りの高い通貨へ資金が流れやすいからです。海外で金利が上がり、日本が低金利のままなら、円を売って外貨を持つ動機が強まり、円安圧力になります。反対に日本の金利が相対的に上がれば、円を持つ動機が強まり円高方向に働きます。

2-3. もう一歩:物価・貿易・政策

インフレ率の差、貿易収支(輸出超過か輸入超過か)、中央銀行・政府の政策や発言、地政学リスクなども需要と供給を通じてレートに影響します。単一要因で決まるわけではありません。

第3章:誰にとっての「良い/悪い」かを整理する

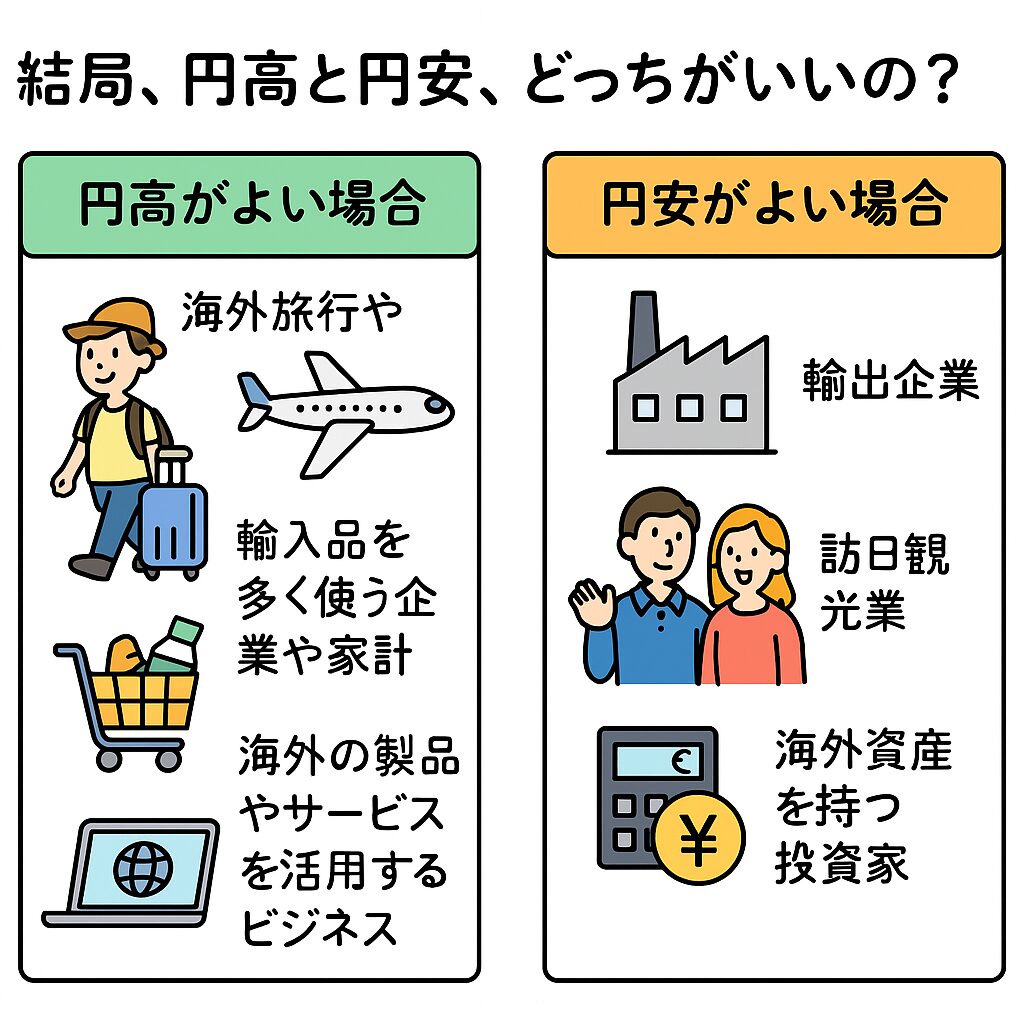

3-1. 家計(消費者)

円安:輸入品価格・エネルギーコストが上がりやすく、生活費に上昇圧力。海外旅行は割高。

円高:輸入品が買いやすくなり、海外旅行の費用が下がりやすい。

3-2. 企業

円安:輸出企業は円建て売上が増えやすく利益追い風。輸入比率が高い業種は原材料高で逆風。

円高:輸入原料のコスト低下で内需・小売に追い風。輸出は海外で割高になり採算悪化のリスク。

3-3. 観光・投資

円安:訪日観光が活発化しやすい。外貨建て資産の円換算価値は上昇。

円高:日本からの海外旅行・留学がしやすくなる。外貨建て資産の円換算価値は伸びにくい。

評価は「立場」と「期間」で変わります。短期の円安がマイナスでも、中長期の設備投資・雇用創出でプラスに転じる場合もあります。逆もまた然り。見出しに飛びつかず、誰の視点かを確認しましょう。

第4章:ニュースの読み方ドリル

4-1. 見出しから仮説を立てる

例:海外の政策金利が引き上げられた→金利差拡大→外貨需要↑→円安圧力、という仮説を置く。次に、実際のレートや市場コメントで仮説を検証します。

4-2. 3点チェックリスト

①金利差はどちらに広がったか/②物価の差は?(インフレ指標)/③実需は?(貿易、旅行、企業決算)――この3点を押さえるだけで、ニュースの解像度が一段上がります。

4-3. 図表の読み方

レベル感(今どの水準にいるか)、方向性(上昇/下落)、変化率(どれくらい動いたか)の三点を分けて読みます。絶対値よりも「基準からのズレ」を意識すると、過剰反応を避けられます。

第5章:よくある誤解をほどく

5-1. 「円安=悪、円高=善」ではない

為替はゼロサム的に受益者と負担者が入れ替わります。家計と企業、短期と長期、業種で影響は異なります。二元論に落とし込むのは危険です。

5-2. 「為替が物価をすべて決める」わけではない

輸送費、在庫、為替ヘッジ、補助金、価格戦略などが介在します。為替は要因の一つであり、即時一対一で価格に転嫁されるとは限りません。

5-3. 「中央銀行が動けば必ずその方向に」でもない

市場は先に織り込みます。政策発表の前後で「期待との差」が価格を動かすため、「上げたのに円安」のような現象も普通に起こります。

第6章:ケーススタディ

ケースA:海外金利上昇、国内は据え置き

仮説=金利差拡大→円安圧力。ただし同時に資源価格が急落しているなら、輸入代金減で円買い需要が出て相殺される可能性も。答えは一つではありません。複数の力が綱引きしています。

ケースB:輸出決算が好調、訪日客も増加

仮説=円安で外需が強い。株価が上がる一方、家計には輸入インフレの負担。政策や賃上げがどう調整するかまで視野を広げましょう。

第7章:行動のヒント

7-1. 家計の防御

海外比率の高い支出(エネルギー・輸入食品・ガジェット)は、セール期・為替の落ち着いたタイミングを活用。定期支出はプラン見直しで固定費を下げ、為替上振れに備えます。

7-2. 通貨分散を学ぶ

外貨預金・海外ETF・旅行積立など、目的とコストを比較して「なぜそれを持つのか」を明確化。為替コスト、信託報酬、税制の基礎を押さえ、道具に振り回されないようにします。

7-3. 学習の継続

週1回でよいので、政策金利・物価・雇用・貿易の主要指標をチェック。見出しを書き写すだけでも、数か月で相関関係がつかめます。理解は「量×時間」の積み重ねです。

第8章:結局、円高と円安はどっちがいいのか

授業のまとめとして、唯一の正解はありません。家計なら円高が楽、輸出企業なら円安が追い風――と利害は入れ替わります。だからこそ、私たちは自分の立場・期間・目的を明確にし、ニュースの数字を自分の文脈で読み替える必要があります。これが「為替を怖れず、使いこなす」ための第一歩です。

おわりに

まず、直近1か月のドル/円チャートを一度だけでいいので確認し、上げ下げの局面に「なぜ?」とメモを添えてください。理由は完璧でなくて構いません。仮説→検証→修正の循環が、理解を一段引き上げます。わからないときは本記事のチェックリストに戻り、金利差・物価・実需という三脚で考えてみましょう。次にニュースを開くとき、見え方が変わっているはずです。

こちらの記事もおすすめ

為替の動きと同じく、物価の変化も資産形成には欠かせない要素です。

インフレやデフレの意味・仕組み、資産への影響を体系的にまとめた記事はこちらからどうぞ。

👉

コメント