このブログを読むとわかること

ハリキリBOY

ハリキリBOY・昔は「太ること」が富の象徴だった理由

・現代で「貧困層に肥満が多い」と言われる背景

・農業革命や化学肥料など技術革新が体格に与えた影響

はじめに

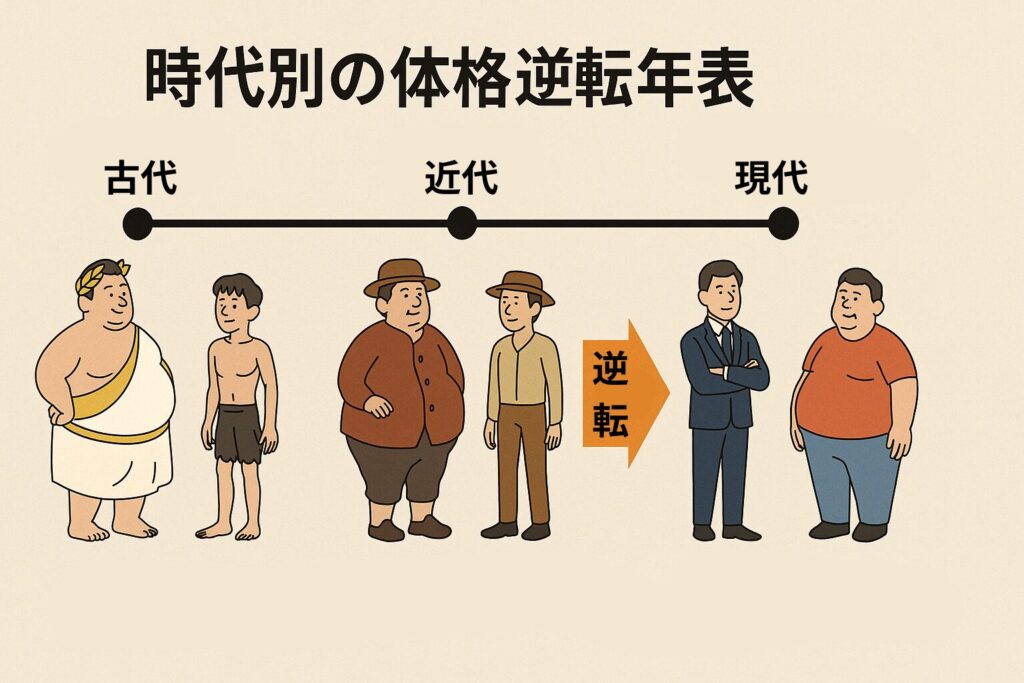

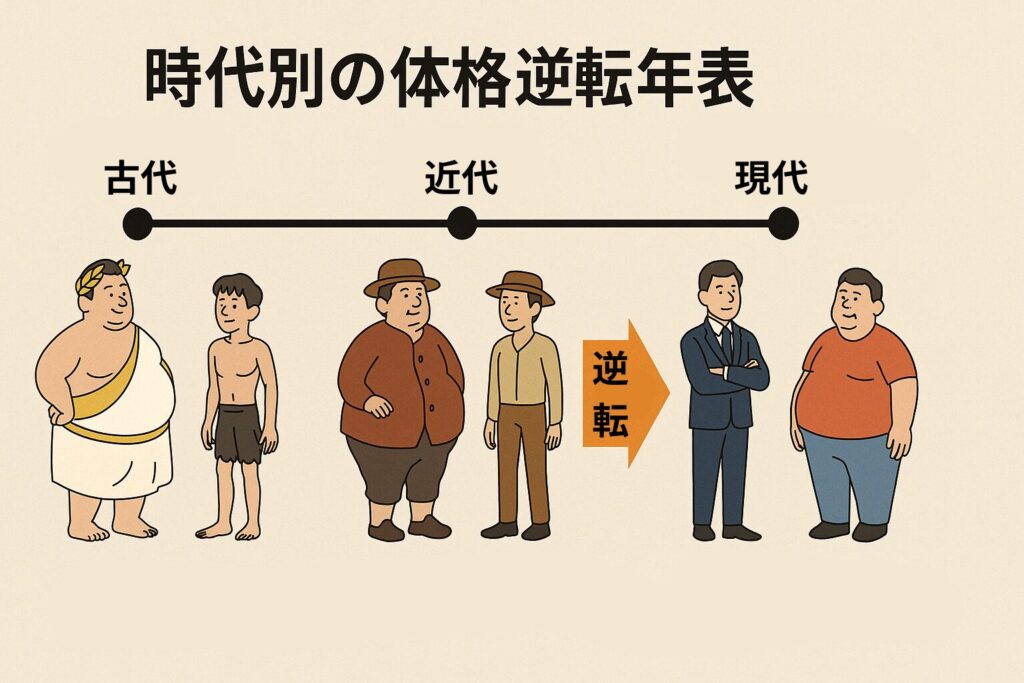

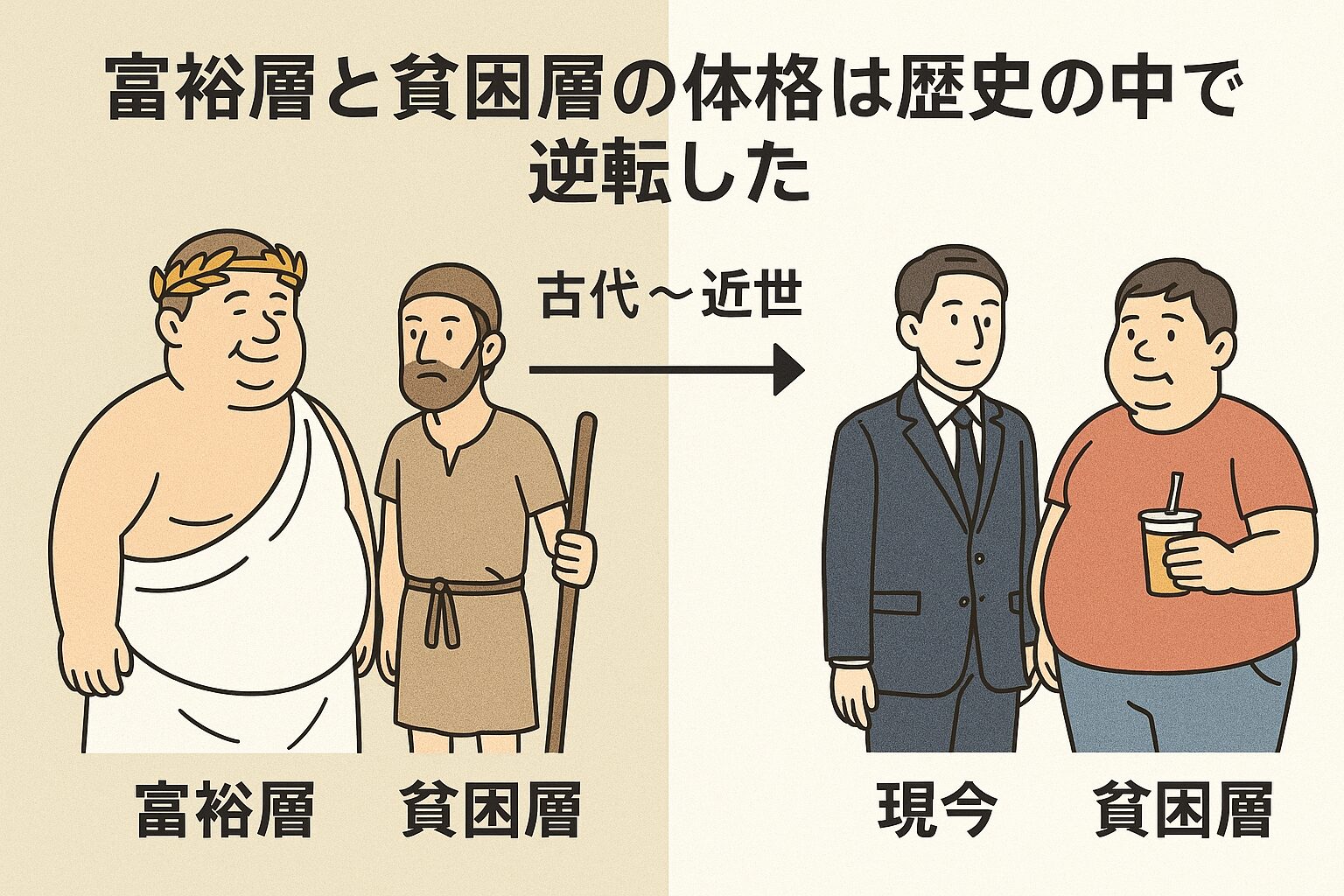

私は歴史や社会の変化を調べる中で「体格の象徴性が逆転した」という点に強い関心を持ちました。古代や中世では太っていることが豊かさの象徴でしたが、現代の先進国では逆に富裕層ほど健康的でスリム、貧困層ほど肥満率が高いという現象が見られます。本記事では、その理由を歴史的な背景や技術の発展と絡めて整理し、今の私たちが何を学べるのかを考えていきます。

学べること

結論として「体格は社会の食料供給力と価値観を反映する鏡」です。古代〜近世までは食料が不足していたため、富裕層のみが肉や乳製品を豊富に食べられ、太れること自体が権力と富の象徴でした。エジプト王族のミイラ調査でも肥満や動脈硬化が確認される一方、農民は痩せ型でした。

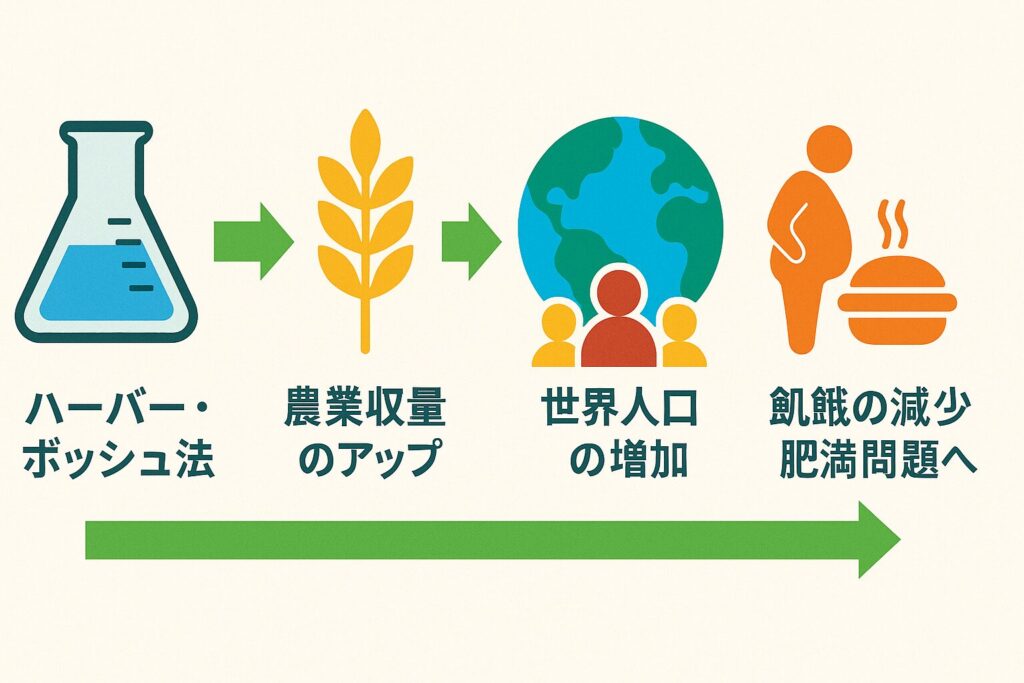

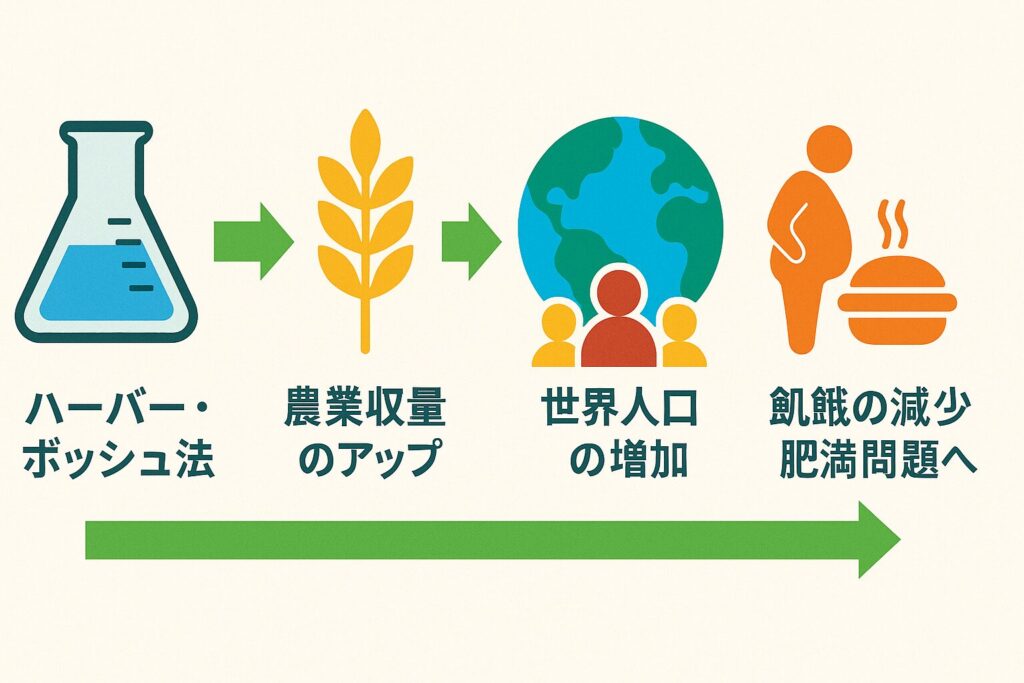

ところが20世紀以降、ハーバーボッシュ法による化学肥料の普及や「緑の革命」で農作物の収量が飛躍的に増加。小麦やトウモロコシが安価に流通し、清涼飲料やファストフードとして低所得層にも行き渡りました。結果、「痩せる貧困」から「太る貧困」へと変わったのです。OECDやWHOの調査でも、米国や日本を含めて低所得層の肥満率が一貫して高いことが示されています。

注意点

一方で注意すべきは、この現象を「貧困層=意識が低い」と単純化してしまう危険です。実際には経済的要因が大きく、野菜や果物は加工食品より高価で、低所得世帯では選びにくいという現実があります。米国では「フードデザート」と呼ばれる地域があり、スーパーがなくファストフード店だけが立ち並ぶケースもあります。

さらに肥満は生活習慣病のリスクを高めます。糖尿病や高血圧は医療費の増大を招き、結果として貧困の固定化を加速させる悪循環につながります。これを回避するには、教育や地域政策を通じて「安価に入手できる健康的な食品」を増やす取り組みが不可欠です。【推測】

なぜ現代の富裕層に肥満が少ないのか

現代の富裕層に極端な肥満体型が少ないのは偶然ではありません。健康意識と生活習慣、そして社会的なイメージ戦略が大きく関わっています。

1. 健康意識とリソース

富裕層はパーソナルトレーナーや専属シェフ、最新の健康診断や栄養管理を活用できます。予防医療やウェルネスへの投資は当たり前で、例えばアマゾン創業者のジェフ・ベゾスは筋力トレーニングを重ね、かつての細身から現在は「マッチョ経営者」と評されるほどに変化しました。

2. 体型=自己管理の象徴

富裕層は「外見=自己管理能力」と見られることをよく理解しています。太っていると「自己管理ができない」というレッテルを貼られるリスクがあるため、引き締まった体格を維持すること自体がビジネス上の戦略ともいえます。テスラのイーロン・マスクも食事制限と運動で減量し、SNSでその変化が話題になりました。

3. 生活習慣の差

富裕層はゴルフや登山、ヨットなど体を動かす余暇を選びやすく、仕事の合間にフィットネスを習慣化しています。例えばメタ(旧Facebook)のマーク・ザッカーバーグは柔術大会に出場するほど格闘技に熱心です。これは単なる趣味に留まらず、健康維持と自己ブランディングを兼ねていると考えられます。

4. 統計的背景

OECDやWHOのデータによれば、米国や欧州では「低所得層ほど肥満率が高い」ことが一貫して示されています。逆に高所得層では平均BMIが低く、肥満率も低い傾向があります。これは「経済力があれば痩せられる」という単純な話ではなく、食習慣や教育水準、生活環境すべてが影響していると考えるべきでしょう。

実際の例

- イーロン・マスク → かつては太めと言われたが、糖質制限と運動で減量。

- ジェフ・ベゾス → 創業期は細身、現在は筋トレで「マッチョ経営者」に。

- ビル・ゲイツ、ウォーレン・バフェット → 年齢的にやや腹が出ている程度で、肥満ではない。

- マーク・ザッカーバーグ → 柔術大会に出場するほどフィットネス志向。

👉 世界長者番付のトップ層を見ても、極端な肥満体型はほとんど存在しません。これは富裕層が体格を「資産の一部」として戦略的に維持している証拠といえるでしょう。

体験談

食事内容の比較(富裕層 vs 貧困層)

| 富裕層の食事 | 貧困層の食事 |

|---|---|

| サーモン切り身(良質タンパク) | インスタントラーメン(炭水化物+塩分) |

| ブロッコリー、トマト、アボカド | フライドポテト、ポテトチップス(揚げ物) |

| オリーブオイルや全粒パン | ハンバーガー(加工肉+高脂肪パン) |

| 果物(ベリー類など) | 炭酸飲料(砂糖の象徴) |

| 特徴:高栄養・高価格 | 特徴:低価格・高カロリー |

逆に私の友人で健康志向の高い人は、ジムに通いオーガニック食品を選びます。確かに支出は増えますが、その人は「体型も仕事の一部、自己管理の証明」と話していました。これは世界の長者番付上位に極端な肥満がほとんど見られない事実と重なります。成功者ほど「外見=自己管理能力」という視線を意識しているのでしょう。【推測】

よくある質問

Q1. 富裕層はなぜスリムなのか?

結論:健康投資が可能だからです。

専属トレーナーや医療検査を利用でき、外見管理も社会的信用につながります。

Q2. なぜ貧困層は野菜を買いにくいのか?

結論:価格差が大きいからです。

加工食品は安く、野菜や果物は相対的に高価で、低所得世帯では選びにくい傾向があります。

Q3. 肥満は自己責任ですか?

結論:一部だけです。

個人の努力も必要ですが、地域環境や経済政策が選択肢を制限している点は無視できません。

まとめ

・古代〜近世:富裕層=太る、貧困層=痩せる

・現代:富裕層=健康的に痩せる、貧困層=肥満化

・背景には農業革命、ハーバーボッシュ法、緑の革命、加工食品の普及がある

・肥満化は健康リスクと貧困の固定化を招きやすい

・社会全体で「安価で健康的な食品」を選びやすくする仕組み作りが必要

私たち個人にできることは、無理のない範囲で「小さな食習慣の改善」を積み重ねることです。例えば、飲料を清涼飲料水から水やお茶に変えるだけでも年間数キロの差につながります。体格の逆転現象は歴史の中で生まれましたが、今を生きる私たちがどう行動するかで未来も変わると私は考えます。

コメント