このブログを読むとわかること

- 『東京貧困女子』の概要と問題提起

- 相対的貧困が広がる社会的背景

- ハローワークが介護職を斡旋する現実

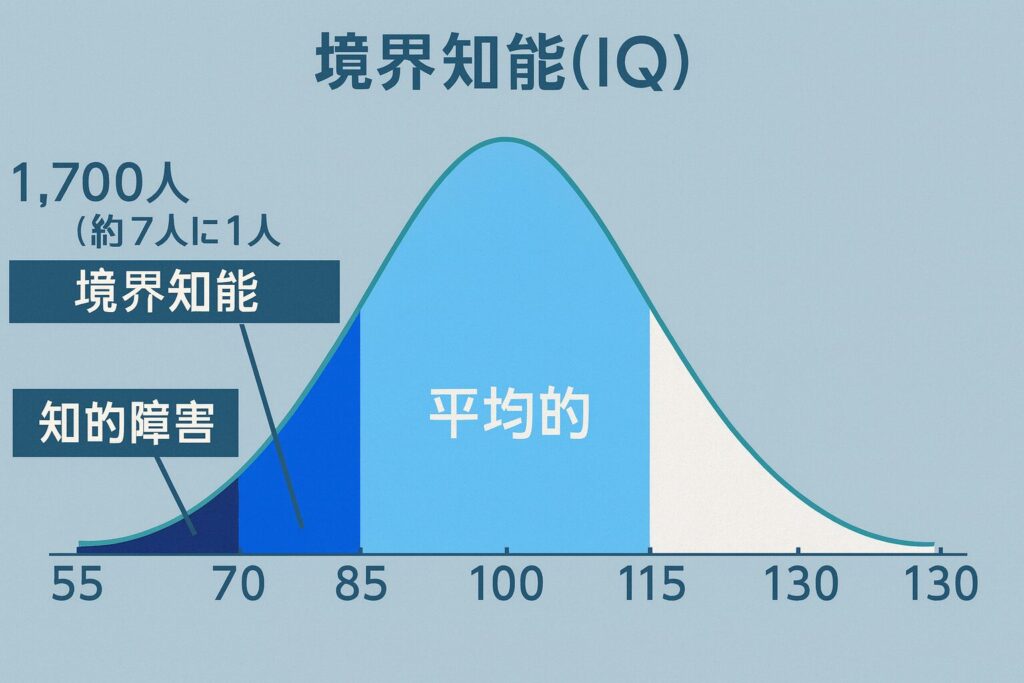

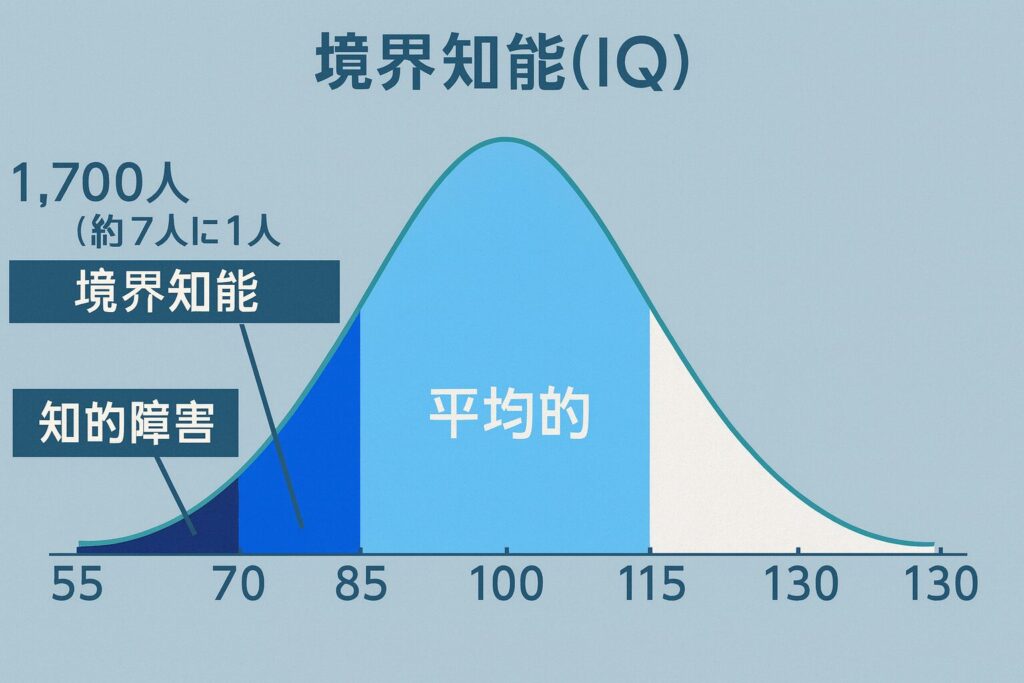

- 境界知能層というグレーゾーンの存在

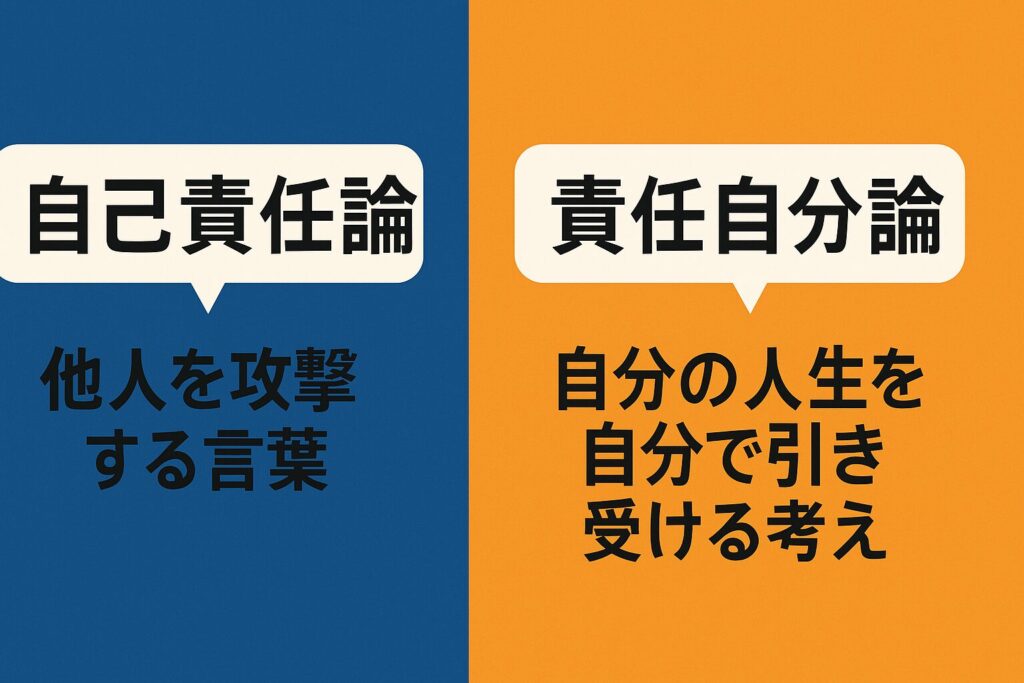

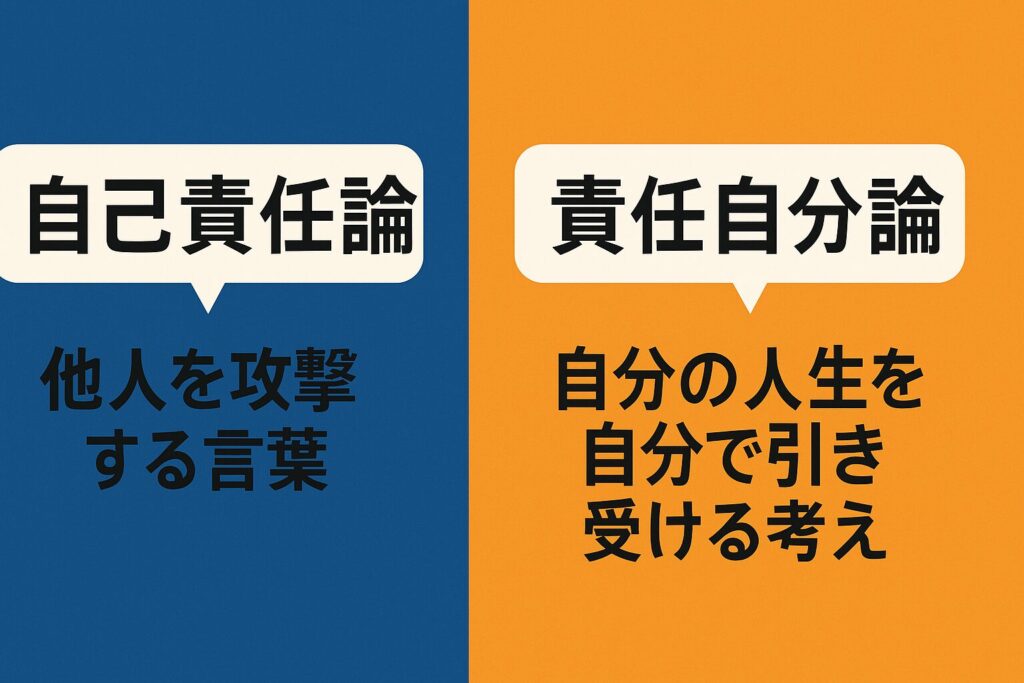

- 「自己責任論」ではなく「責任自分論」という考え方

ハリキリBOY

ハリキリBOY自分の人生を変えられるのは自分だけ!

はじめに

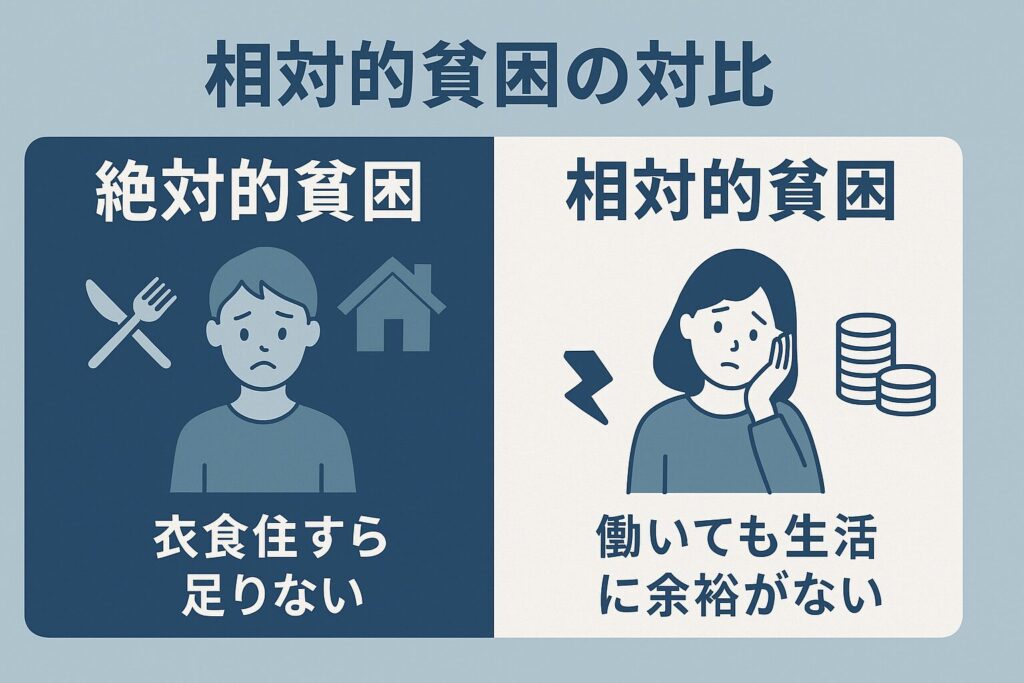

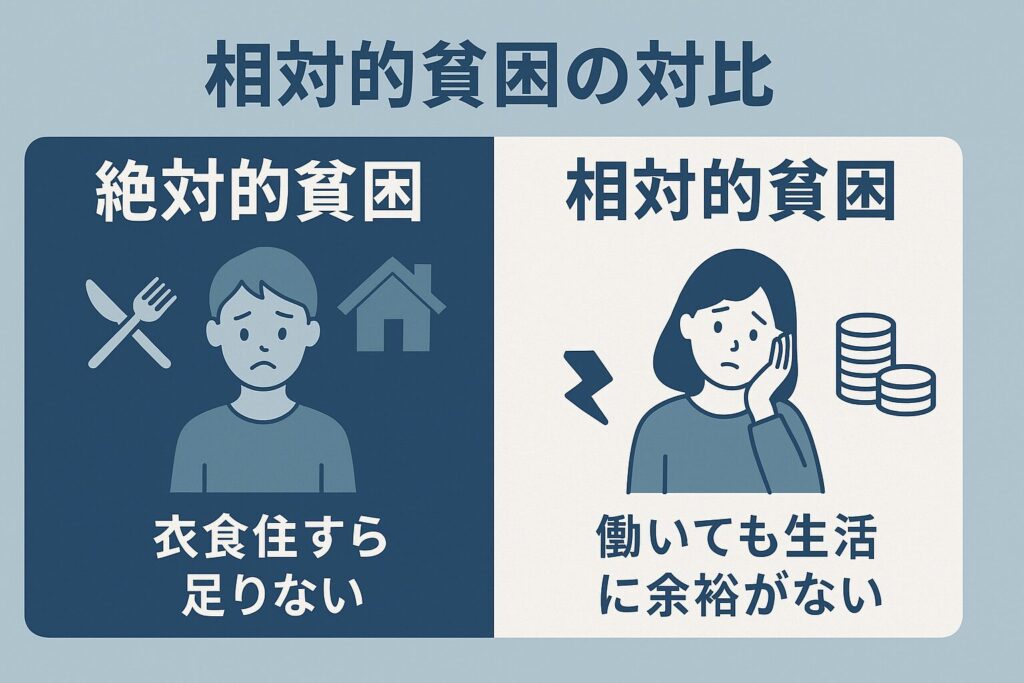

中村淳彦氏の『東京貧困女子』は、現代日本に生きる女性たちの「見えにくい貧困」を取材したルポルタージュです。 本書が描くのは、衣食住には困っていないが、将来に希望を持てない「相対的貧困」の姿。 本記事では書評を通じて、この問題の背景を「相対的貧困」「介護職への斡旋」「境界知能層」の観点から考え、 最後に私自身の立場として「責任自分論」を提示したいと思います。

『東京貧困女子』の概要

本書は非正規雇用や低賃金に苦しむ女性たちを追い、彼女たちが生活のために風俗業に流れたり、 家庭の貧困や虐待の影響を引きずりながら生きている姿を浮き彫りにします。 特徴的なのは「一見普通の生活をしているように見えるが、未来への蓄えも展望もない」という点です。 これが現代的な「相対的貧困」であり、日本社会のリスクを映し出しています。

相対的貧困が広がる背景

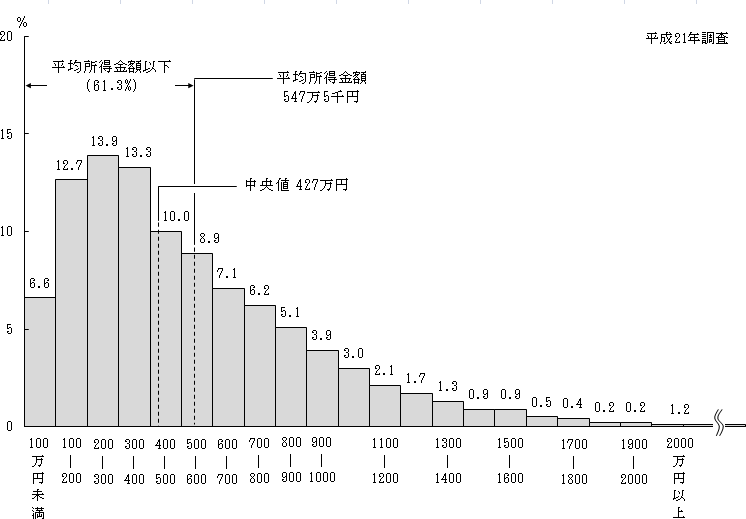

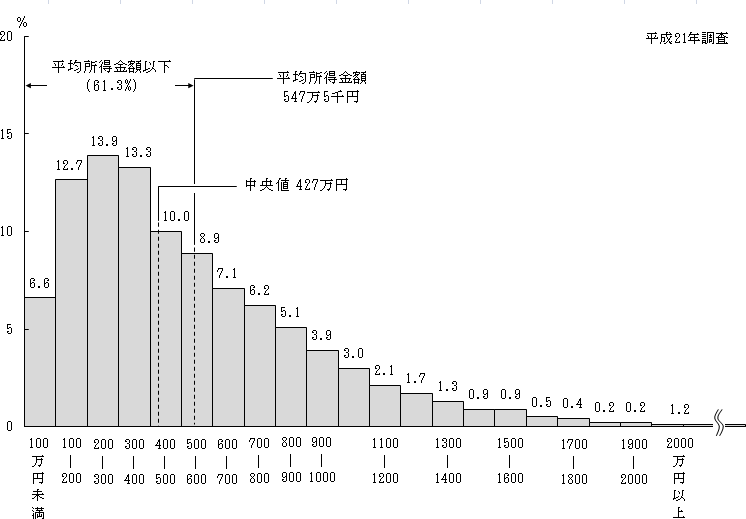

1990年代以降、日本では非正規雇用が拡大し、正社員として安定収入を得られる人が減りました。 特に女性は派遣やパートに偏りやすく、年収200万円未満の層が多数存在します。 家族や地域コミュニティによる支えが弱まり、「働いても生活に余裕がない」という人々が増加しました。 これが本書で描かれる相対的貧困の土壌です。(出典:厚生労働省)

ハローワークと介護職への斡旋

人手不足業界として代表的なのが介護職です。未経験でも就職しやすく資格制度も整っているため、 ハローワークは「とりあえず介護」という形で求職者に紹介することが少なくありません。 しかし現実には低賃金・高負担で離職率も高く、根本的な貧困解消にはつながっていないのが現状です。 「出口のないキャリア」に閉じ込められる人も多く存在します。

境界知能層というグレーゾーン

注目すべきは「境界知能」と呼ばれる層です。IQ70〜84程度で、障害者手帳を取得するほどではないが、 健常者として完全に自立するのも難しい人々。制度的なサポートが受けにくく、 労働市場では低賃金労働に固定化されやすい傾向があります。 結果として、介護や接客など「人手不足の現場」に集まりやすく、相対的貧困の固定化に拍車をかけています。

自己責任論ではなく「責任自分論」

貧困問題に対して「自己責任だ」と切り捨てる声もあります。 しかし、他人が「お前の人生は自己責任だ」と断じることは、課題の分離を理解しない態度です。 アドラー心理学の言葉を借りれば、それは「他人の課題」に踏み込んでいるに過ぎません。

私自身は「自己責任論」ではなく「責任自分論」という立場を取ります。 つまり「自分の人生に責任を持てるのは自分だけ」という考え方です。 社会や制度は一朝一夕に変わりません。しかしスマホや図書館を通じて情報にアクセスする手段は誰にでも開かれています。 結局のところ、自分の人生を変えるのは自分の行動しかありません。

「自己責任」は他人を攻撃する時に使われる事が多いよね…

まとめ

『東京貧困女子』は、現代日本の「見えにくい貧困」を鮮明に描き出した一冊です。 相対的貧困、介護職への斡旋、境界知能層の問題は、いずれも制度や社会構造に根ざした課題です。 しかし、それを理解した上でなお強調したいのは「自分の舵を取れるのは自分しかいない」ということです。 他人を攻撃する「自己責任論」ではなく、自分の人生を律する「責任自分論」。 その視点を持つことこそが、貧困社会を生き抜く第一歩になるのではないでしょうか。

コメント