本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。主要な制度・市場データは[金融庁/NTA/取引所統計]等の一次情報を参照しています。

このブログを読むとわかること

ハリキリBOY

ハリキリBOY暗号資産って気になるけど「結局よく分からない…」って思ったことはない?

ぼく自身も最初は半信半疑でした。でも実際に投資して、仕組みを理解すればそこまで難しくないんだよ。

この記事ではブロックチェーンの基本から、利点や注意点、さらにぼくの体験談までまとめたのでこれを読めば、安心して暗号資産と向き合えるはず!

はじめに

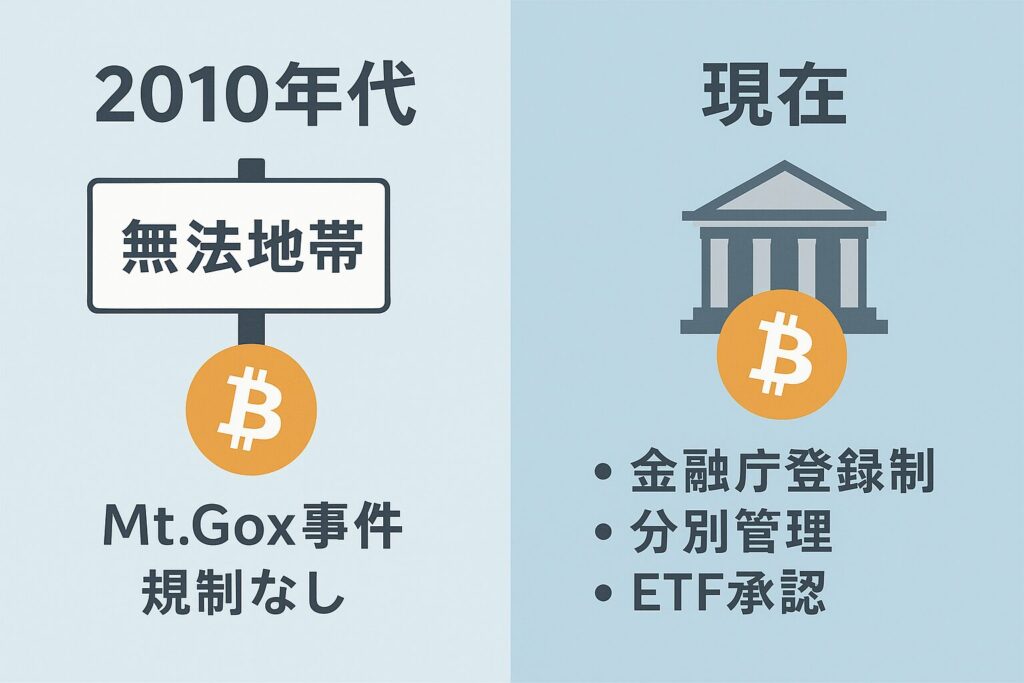

ここ10年で「仮想通貨」と呼ばれていたものが「暗号資産」として認知され、投資対象の一つとして地位を確立しつつあります。ニュースで取り上げられる機会も増え、ビットコインやイーサリアムは一般の人にも馴染みのある存在になりました。

一方で「なんだか怪しい」「危ないのでは?」という印象を持つ人がまだ多いのも事実です。この記事では、初心者にもわかりやすくブロックチェーンの仕組みを整理し、メリットとリスクを論理的に解説します。さらにぼくが実際に複数の取引所を使っている体験談も交えて紹介します。

暗号資産の仕組みと学べること

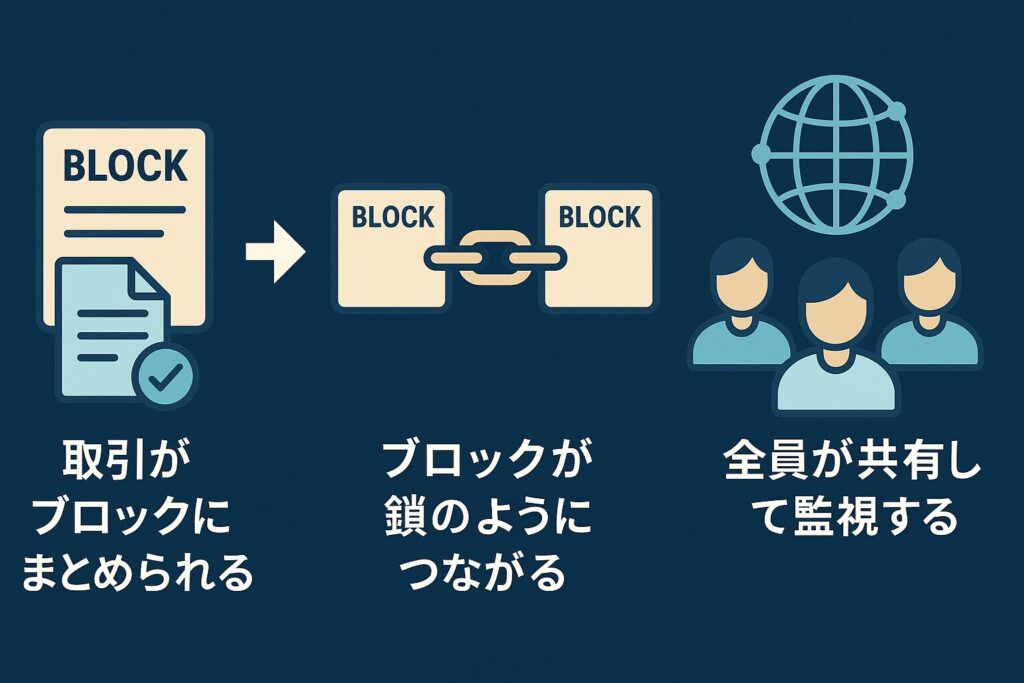

暗号資産を理解するには、まずブロックチェーンという技術を押さえておく必要があります。ブロックチェーンは簡単に言うと「みんなで共有する取引記録ノート」です。銀行のように中央機関が管理するのではなく、ネットワーク全体で取引履歴を分散管理します。これにより改ざんが極めて困難になり、透明性が高まります。

例えばビットコインは、取引履歴が「ブロック」という単位で保存され、それらが鎖(チェーン)のようにつながっていきます。この履歴を誰でも確認できるため、不正をしにくい仕組みになっているのです。

また、日本では2019年の資金決済法改正(2020年施行)により、「仮想通貨」から「暗号資産」という呼び方に変更されました。「通貨」と誤解されないように、資産としての性格を明確にするためです。

ここから学べるのは、暗号資産は単なる投機商品ではなく、技術と法制度に支えられた新しい資産クラスだということです。

利点と注意点

利点

- 銀行を介さずに送金できるため国際送金が速く安い

- 24時間365日利用可能で時間の制約がない

- 発行上限がある銘柄(例:ビットコイン)は希少性が価値を支える

- インフレへの備えとして「デジタルゴールド」として注目

注意点

- 価格変動が大きく、短期的に大幅に下落するリスクがある

- 国ごとに規制が異なるため、将来のルール変更に影響を受ける

- 取引所がハッキングされる可能性や、緊急メンテで売買できないリスクも存在

- 税制が複雑で、利益は雑所得として確定申告が必要

つまり「可能性」と「リスク」が表裏一体になっているのが暗号資産です。投資対象として検討するなら、全資産を投入するのではなく、あくまで分散投資の一部として扱うのが現実的です。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 銀行を介さず送金できる | 価格変動が大きい |

| 24時間365日利用可能 | ハッキングや詐欺のリスク |

| 発行上限による希少性 | 国ごとに規制が異なる |

| インフレ対策の可能性 | 税制が複雑(雑所得扱い) |

体験から感じたこと

私自身、コインチェックやGMOコイン、SBI VCトレードなど複数の取引所に口座を持っています。理由はシンプルで、一つの取引所に資産を集中させるのはリスクだからです。

具体的には、以下のようなリスクを考えています。

- ハッキングリスク:取引所が攻撃された場合に資産が失われる可能性

- メンテナンスリスク:相場急変時にシステム停止で売買できない可能性

- パスワード漏洩リスク:一口座だけだと被害が致命的になる

こうしたリスクを減らすために、複数口座で資産を分散管理しています。これは株式や銀行預金でも同じ考え方で、暗号資産に限らず「一箇所にまとめすぎない」ことがリスク対策になるのです。

さらに使ってみて感じるのは、取引所ごとに特徴があるという点です。コインチェックはアプリが初心者に使いやすく、GMOコインは手数料面が有利、SBI VCトレードは金融大手の安心感が強みです。複数使うことで、自分に合ったサービスを選ぶ柔軟性も得られます。

まとめ

暗号資産は「仮想通貨」と呼ばれていた時代から大きく進化しました。ブロックチェーンという透明性の高い技術に支えられ、法整備も進み、社会的に認知されつつあります。

一方で、価格変動や規制、ハッキングなどリスクがゼロではありません。だからこそ、余剰資金で少額から始め、複数の取引所を利用してリスクを分散することが重要です。

これから始める人は、まずはコインチェックやGMOコインなど大手で口座を開設し、実際に体験することをおすすめします。「実際に触れてみること」が、何より理解を深める近道だからです。

コメント