このブログを読むとわかること

ハリキリBOY

ハリキリBOY漫画版「バビロンの大富豪」の内容をサクッと要約した上で「黄金に愛される七つの道具」を全部紹介するよ!

実際に読んだボクの感想と、現代ならどう活かせるかを話すね!

そして最後に、一番大事な「行動することの大切さ」について伝えるよ!

はじめに

『バビロンの大富豪』は古代バビロンを舞台にした寓話形式で、お金の普遍的な原則を伝える名著です。 漫画版は内容が整理され、資産形成の入門書としても非常に読みやすい構成になっています。 本記事では漫画版をベースに要約を整理し、さらに私自身の感想と現代的な解釈をまとめます。

漫画版『バビロンの大富豪』の要約

物語の中で語られるのは「黄金に愛される七つの道具」と呼ばれる、お金を増やし守るための原則です。 漫画版では古典的な言い回しを省き、誰でも直感的に理解できるよう工夫されています。

黄金に愛される七つの道具

1. 収入の十分の一を貯金せよ

2. 欲望に優先順位をつけよ

3. 貯えた金に働かせよ

4. 危険や天敵から金を堅守せよ

5. より良きところに住め

6. 今日から未来の生活に備えよ

7. 自分こそを最大の資本にせよ

一見すると時代背景に合わないものもありますが、現代に当てはめて考えると「貯蓄・支出管理・投資・リスク管理・住宅・老後準備・自己研鑽」という資産形成の普遍的原則が凝縮されています。

私の感想と学び

収入の一部を貯蓄・投資に回す(ルール1・3)

本書では「収入の十分の一を貯金せよ」とありますが、現代ではそれだけでは不十分だと考えます。 私は生活防衛資金を確保した上で、NISAやiDeCoを活用した長期・分散・積立投資に余剰資金を回しています。 資本主義社会において、労働収入だけに依存していては労働者階級(プロレタリアート)から抜け出すことは困難です。 だからこそ「お金に働かせる仕組み」を作ることが不可欠だと学びました。

サラリーマンの平均生涯年収は3億円。そのうち1割を貯蓄すれば3000万円!それを年利3%で運用すれば・・・!

欲望に優先順位をつけ、自己投資は選択と集中せよ(ルール2・7)

資産形成を始めたばかりの頃、私は「人生の幸福度を上げるための買い物だから」と言い訳し、浪費を「投資」と呼んで正当化していた経験があります。 出費は「消費」「投資」「浪費」に分けられますが、浪費と投資の境界は非常に曖昧です。 旅行や資格取得は一見「投資」に見えますが、直接資金を回収できなければ浪費になり得ます。 ただし、旅行で得た人脈や資格がキャリアにつながる場合もあるため、人的資本投資は金銭的リターンだけで測れないことも意識が必要だと感じました。

趣味や娯楽も「人生を豊かにする」という意味では投資と言えるけど・・・

私は自分なりのルールとして「1年以内に回収できない支出は浪費」と決めています。もちろん例外はありますが、浪費を投資とすり替えないための有効な目安です。 そして重要なのは、自己投資と称して手当たり次第にお金を使うのではなく、収入の柱を増やす・太くするものに絞ること。 人的資本の向上には時間もコストもかかるため、選択と集中の姿勢が不可欠だと強く感じました。

持家か賃貸か(ルール5)

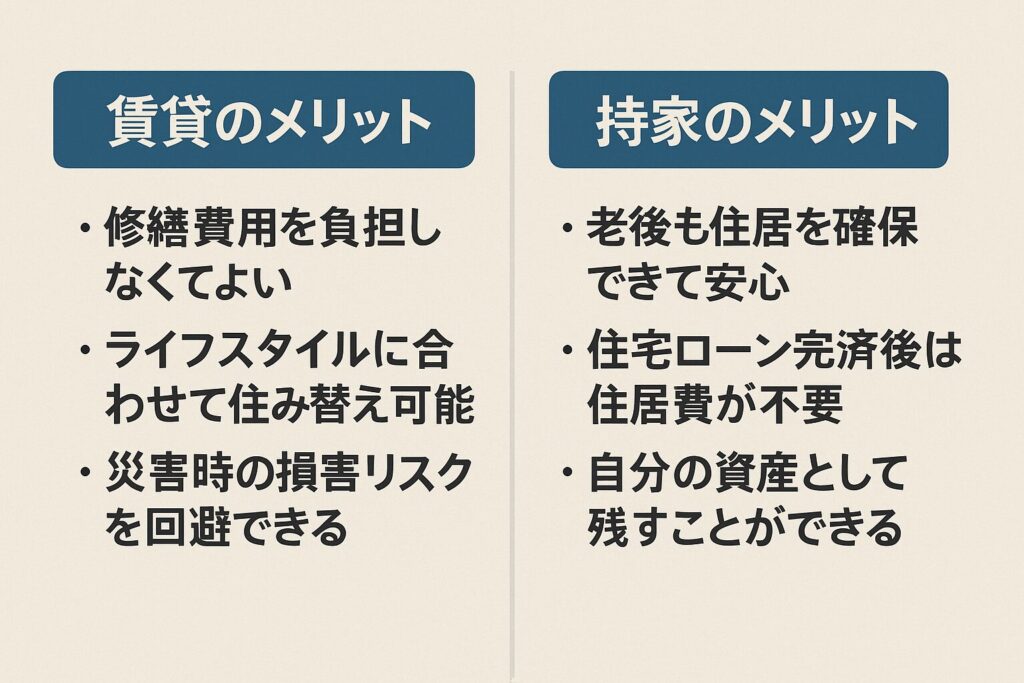

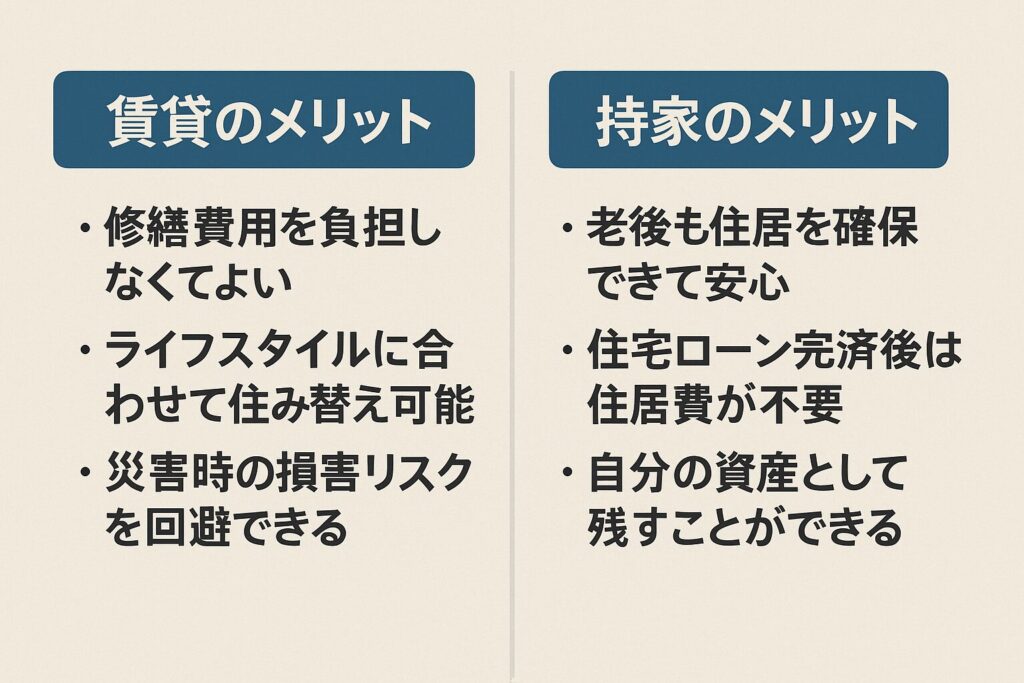

本書では「より良きところに住め」と説かれており、賃貸より持ち家を勧めていますが、現代日本では必ずしも当てはまりません。 私は賃貸派です。ライフスタイルの変化が大きく、さらに災害リスクの高い日本では修繕や損害を大家に負担してもらえる点は大きなメリットです。 特に首都圏では住宅価格の高騰や少子高齢化により、将来的に需要と供給のバランスが崩れる可能性もあると考えています。

ただし、地方や老後の安定を考えると「持家の安心感」も無視できません。 このテーマは人それぞれの状況に大きく左右されるため、「持家or賃貸=絶対の正解」とは言い切れないと思います。

行動しなければ何も変わらない

本を通して最も強く心に残ったのは、「行動しなければ何も変わらない」というシンプルな真理でした。 どれだけ本を読み知識を蓄えても、実際に行動に移さなければ人生に利益はもたらされません。 この気づきがあったからこそ、私は資産形成を「知識として知っている」段階から「実際に積立投資を始める」という行動へとつなげることができました。

まとめ

『バビロンの大富豪』は古代を舞台にした寓話集ですが、資産形成の根本原則は現代でも十分通用します。 もちろん、すべてをそのまま当てはめることはできません。持家推奨など現代に合わない部分もあります。 しかし「先取り貯蓄」「お金に働かせる」「自己投資の重要性」といった考えは不変の真理です。

漫画版は古典的な言い回しを省いて非常に読みやすく、資産形成の入門書として最適です。 これから資産形成を始めたい方や、改めて原則を確認したい方にはぜひおすすめしたい一冊です。

そして最後に改めて強調したいのは、「行動しなければ何も変わらない」ということです。 本書は序盤で全ての法則が提示されますが、結局のところ結果を分けるのは「行動した者と、しなかった者」。 知識を学んだうえで、自分の手を動かし一歩を踏み出すことこそが、人生を変える最大の要素だと強く感じました。

コメント