※本記事は広告を含みます(PR)。リンクからの購入・申込により収益を得る場合があります。詳しくは広告ポリシーをご覧ください。

このブログを読むとわかること

ハリキリBOY

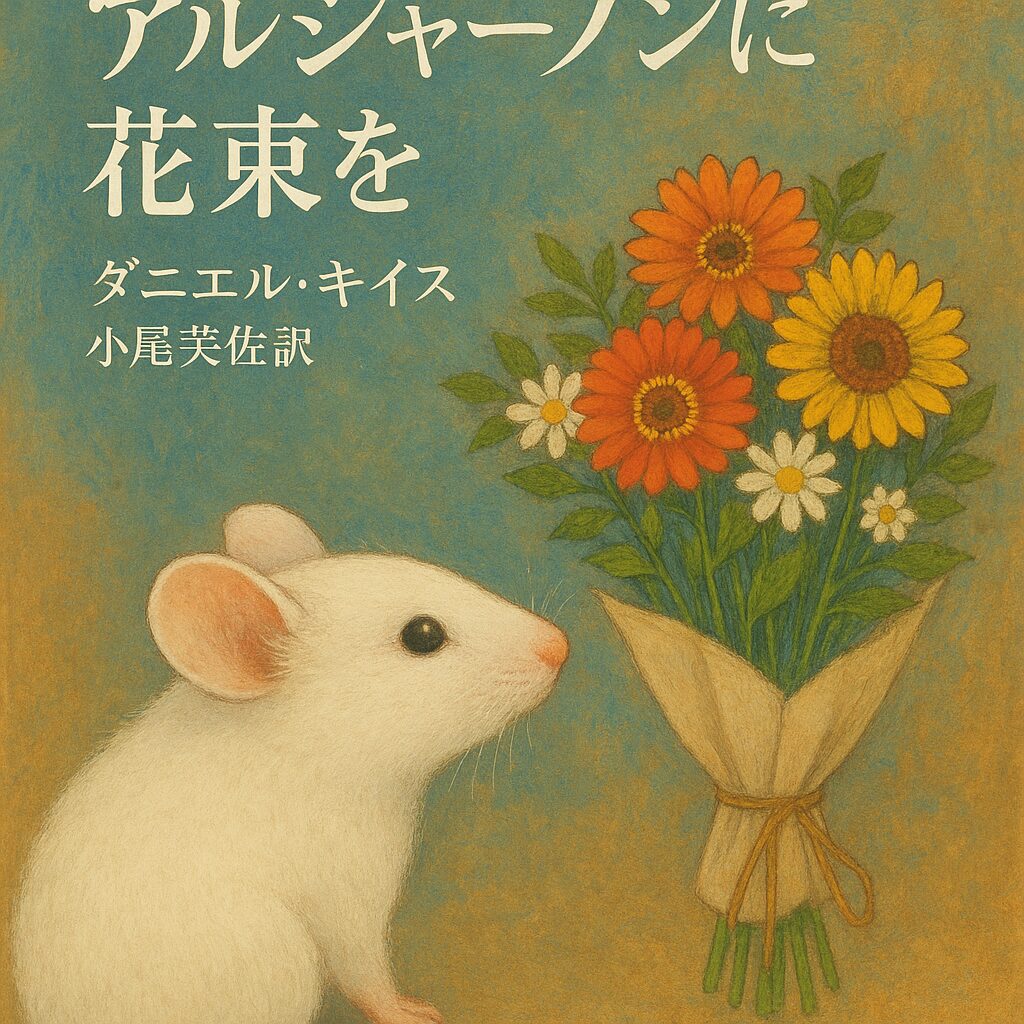

ハリキリBOY名作『アルジャーノンに花束を』の要点と、ボクが読んで感じた「知ること」と「幸福」の関係を整理したよ。

要約にとどまらず、学びの利点や落とし穴、ボク自身の体験と重ねた気づきを書いたので、これから読む人も、すでに読んだ人も、自分の生き方に引き寄せて考えられる内容にしました!

はじめに

本を閉じた瞬間、胸の奥に重たいものが残りました。 チャーリイの純粋さと、その後に訪れる孤独が、自分の人生とどこか重なって見えたからです。 「知らなければ幸せだったのかもしれない。でも知ってしまったからには戻れない」——その矛盾が切実に迫ってきました。 ここでは、作品を通じて私が感じた「知ることの光と影」を率直にお伝えします。

学べること

結論:知識は痛みを伴っても、無知の代償を避ける最大の武器になります。 チャーリイは手術前、周囲の嘲笑に気づかず「自分は友達が多い」と思い込んでいました。無知ゆえの安定。しかしそれは同時に「守れない自分」でもありました。 現実の社会では、契約・お金・健康といった領域での無知が致命的な損失につながります。知ることは確かに不安を増やしますが、それ以上に「不必要な痛みを避ける力」になるのです。 私自身も投資や税制を学んだことで、以前のように「知らなかったから仕方ない」とは思えなくなりました。責任は重くなりましたが、その分、自由に選択できる安心感も得られています。

注意点

学んだ後には、新しい苦しみも生まれます。 「知っていたのに失敗した」と自分を責める気持ち。知識を持った自分と持たない他人を比べて、優越感や苛立ちを覚える瞬間。さらに情報が多すぎて、逆に動けなくなることもあります。 チャーリイが知能を得た後、孤独を深めていったのは、この感覚と重なります。知識は壁にもなり得るのです。 私はそれを避けるために、先に「許容ライン」を決めるようにしています。投資なら「誤差±5%は想定内」と決める。こうすることで自責のスパイラルに陥らず、学びを前に進めやすくなりました。

体験談

私は資産形成を始めてから、世界の解像度が大きく変わりました。 以前は「貯金さえあれば大丈夫」と思っていましたが、インフレや税制を学んで、その危うさに気づいたときは正直、怖くなりました。自分の過去の選択を後悔しそうになったのです。 でも学んだことを「仕組み」に落とし込むことで、その恐怖を乗り越えられました。NISAで積立を始め、iDeCoで老後に備え、ルールを決めて実行する。そうすると「自分は備えている」という実感が生まれ、安心感に変わっていったのです。 これはまさに、チャーリイが知識を得て新しい視点を獲得し、同時に苦悩を抱えた姿と重なります。私もまた「知ってしまった以上、どう生きるか」を選ばざるを得なかったのです。

読後に感じたこと

読んでいてふと考えたのは、「知らないままの方が幸せなこともあるのでは?」という点です。確かに一時的にはそう思える場面もあります。けれど、現実では無知の代償は突然やってきます。だからこそ、やはり知って備える方が安心だと私は感じました。

また、知識が増えると逆に苦しくなる瞬間もあります。私自身、「知っていたのに間違えた」と自分を責めた経験があります。そのときに役立ったのは、先に「失敗は想定内」と決めておくことでした。例えば「失敗は年に1回までなら許容」と割り切ると、心が軽くなります。

そしてもう一つ意識しているのは、知識を持っていない人を見下さないことです。誰でも最初は知らない。だから、学んだことを押しつけず、必要なときにそっと差し出すように共有すれば、人との関係を壊さずにすみます。

まとめ

- 知識は不安を伴うが、無知の代償を避ける自己防衛になる。

- 学びの副作用は「自責・優越・情報過多」。許容ルールと他者配慮で和らげられる。

- 知識は壁にもなるが、仕組みに落とせば安心へと転換できる。

- 「知らなければ幸せだったかもしれない」。それでも私は、知った上で選ぶ人生を歩みたい。

読書を終えて、私はこう思いました。 知ることは確かに痛い。でも、知らないまま生きるほうが怖い。 『アルジャーノンに花束を』は、私にその覚悟を突きつけてきた本でした。 胸を締め付けられた感情とともに、私はこれからも学び続けていこうと思います。

コメント