このブログを読むとわかること

ハリキリBOY

ハリキリBOYぼくたちはニュースを見て「世界は悪化している」と思い込みがちだけど実際はそうではないかもしれないんだ。

この記事では『FACTFULNESS』の要点や注意点、ぼくの実体験を交えて紹介するよ。

最後まで読むと、情報に振り回されずに冷静に世界を見るコツが掴めるよ!

はじめに

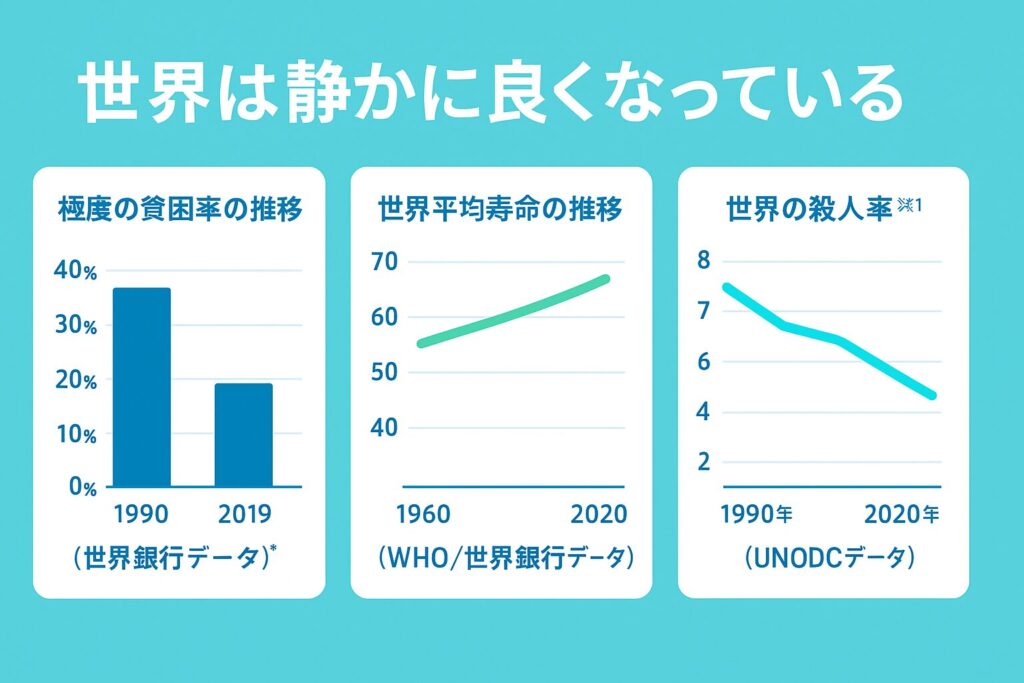

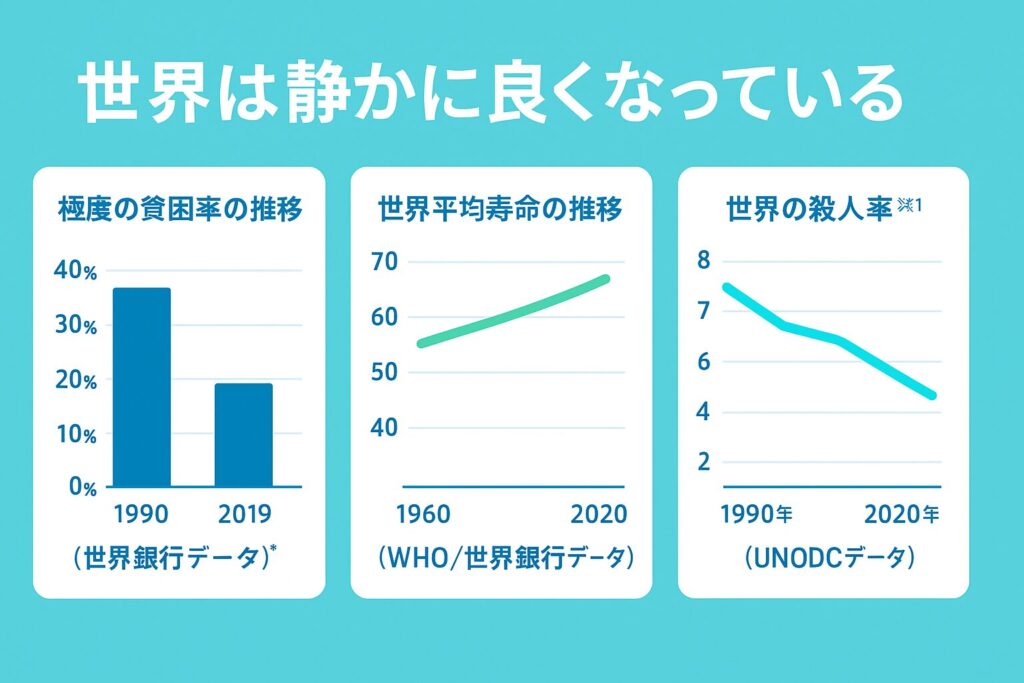

『FACTFULNESS(ファクトフルネス)』は、スウェーデンの医師ハンス・ロスリングらが書いた本で、人間が陥りやすい「10の思い込み(本能)」を解きほぐし、世界をデータで理解する重要性を説いています。直感的には「世界は悪化している」と考えがちですが、実際には犯罪件数や極度の貧困層は減少傾向にあり、寿命は延び、教育や医療も進歩しています。ビル・ゲイツが「最高の本のひとつ」と評したことでも知られる本です。ただし出版は2018年で、現在は新型コロナや地政学的リスクなど状況が変わっており、現代のデータでアップデートして読む姿勢が必要です。

学べること

本書から得られる利点は以下の3つです。

- 世界の現状をデータで正しく理解できる

- 人間が持つ思い込みを客観視できる

- 冷静な意思決定を支える習慣が身につく

例えば、世界銀行の統計では1990年に世界人口の約36%を占めていた極度の貧困層が、2019年には約9%にまで減少しました。殺人などの暴力犯罪も全体的には減少傾向で、実は「世界は良くなっている」部分も多いのです。こうした事実は、私たちの漠然とした悲観的イメージと大きく異なります。

さらに、人間の「思い込みのメカニズム」を理解できる点も重要です。本書では「分断本能」「恐怖本能」「直線本能」など10の本能を紹介し、それらが冷静な判断を妨げる仕組みを明らかにしています。私たちは極端な事例に引っ張られやすく、全体像を見失いがちですが、数字や統計を確認することで感情のバイアスを抑えることができます。

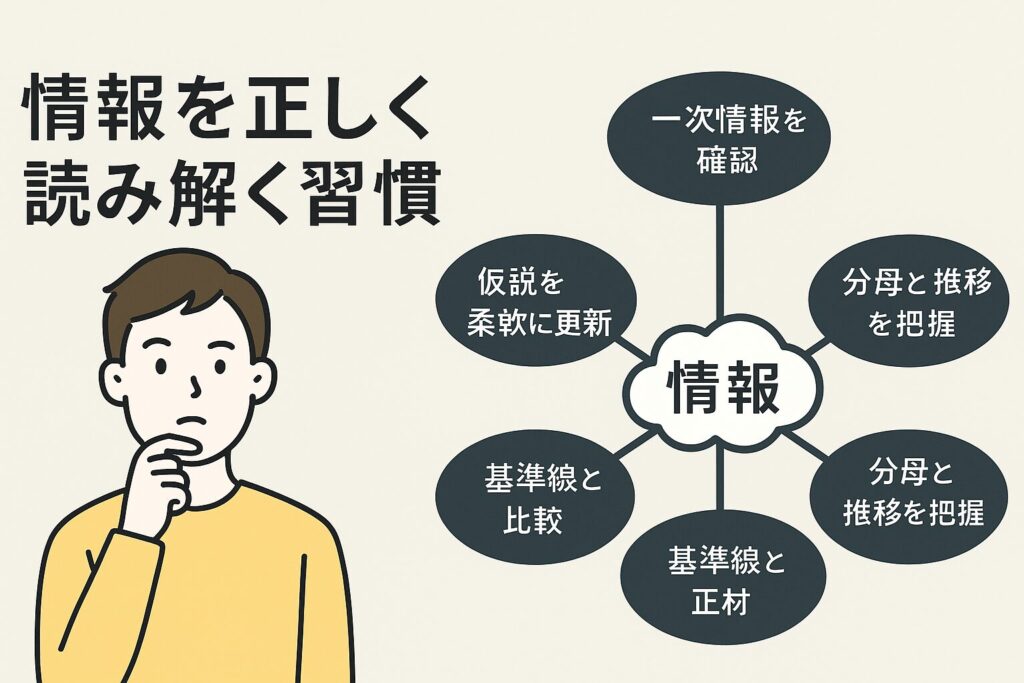

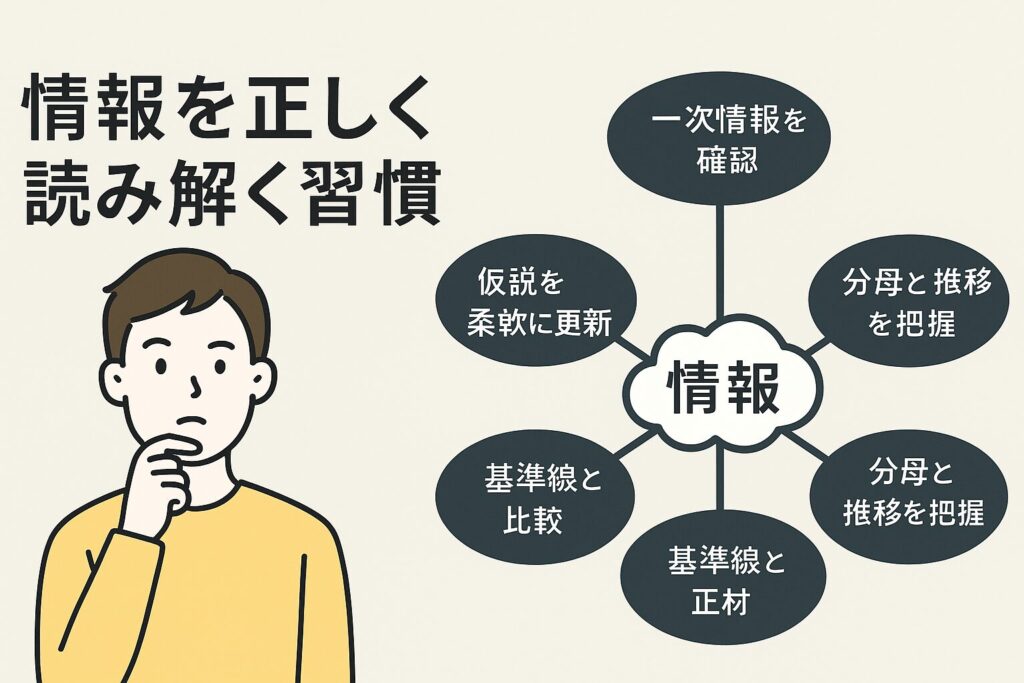

この知識は投資や仕事の判断にも応用できます。ニュースに感情的に反応するのではなく、一次情報や長期的なデータを確認することで合理的な行動が可能になります。私もこの姿勢を取り入れることで、衝動的な判断が減り冷静さを持てるようになりました。

注意点

一方で本書を読むうえで注意すべき点もあります。

- 統計データにも限界がある

- 平均値の裏に隠れた地域差や格差がある

- 本書のデータは少し古く、現代の状況にアップデートが必要

まず、統計には限界があります。定義や調査対象によって結果が異なり、すべてを絶対視するのは危険です。本書の数値は信頼性が高いものの、あくまで「推測を支える根拠」として扱うのが適切です。

また、世界全体の平均値が改善していても、一部の地域では依然として厳しい課題があります。アフリカの一部や紛争地域では貧困や教育格差が続いており、平均だけを見てしまうと現実を誤解しかねません。

さらに、本書の刊行は2018年であり、データはそれ以前のものです。新型コロナやウクライナ情勢など近年の出来事は当然反映されていません。したがって、読者は「当時のデータに基づいた世界観」と理解し、世界銀行や国連などの最新統計を確認しながら読む必要があります。

体験から感じたこと

私が『FACTFULNESS』を読んで最も変わったのは「ニュースの見方」です。以前の私は、災害や事件の報道を見ては「世界は悪化している」と即断していました。しかし本書を読んでからは「これは全体の中でどのくらいの割合なのか?」と考えるようになり、一次情報を探す習慣が身につきました。

例えば感染症の拡大が報じられたときも、以前なら恐怖心が先行していました。今では「致死率は下がっているか」「医療体制は改善しているか」と調べることで冷静に判断できるようになりました。その結果、感情に振り回されることが減り、投資や生活においても落ち着いて対応できるようになったのです。

人間は雰囲気だけで世界を「わかったつもり」になりやすく、白か黒のように単純化して考えてしまいます。私自身もそうでした。しかし安易に答えを求めるのではなく、自分の頭で考えることが大切です。これは行動経済学的なテーマでもあると感じます。周囲の雰囲気や他人の意見に流されるのではなく、エビデンスのあるデータを基盤に世界を俯瞰して理解していきたいと強く思いました。

まとめ

『FACTFULNESS』は、人間の思い込みを正し「世界は改善している」という事実に気づかせてくれる一冊です。犯罪や貧困の減少など、多くの改善がある一方で、課題もまだ残っています。出版から数年経過しているため、最新のデータと照らし合わせながら読むことが求められます。

最後に行動提案を3つまとめます。

・ニュースを見たら全体の中での位置づけを意識する

・一次情報を確認する習慣を持つ

・「改善と課題の両立」を前提に物事を考える

この3点を意識することで、不安や誤解に流されず、より前向きに世界を理解できるようになるはずです。

コメント