このブログを読むとわかること

ハリキリBOY

ハリキリBOY・なんで1円玉が減ってるの?

・ラウンド処理って何?どんな問題があるの?

・日本のキャッシュレスはどこまで進んでるの?

これらの疑問をまとめたよ!

はじめに

2024年に製造された1円硬貨はわずか51万枚。かつて数十億枚単位で作られていた時代と比べると、その存在感は大きく揺らいでいます。背景にはキャッシュレス決済の普及や製造コスト逆転の問題があり、「1円玉は消えるのか?」という議論が高まっています。本記事では論理的にメリット・デメリットを整理しつつ、歴史的な経緯や最新の普及データも踏まえて考えていきます。

1円硬貨が減少している背景

1円硬貨が減少している理由は大きく2つあります。

① キャッシュレス化の進展

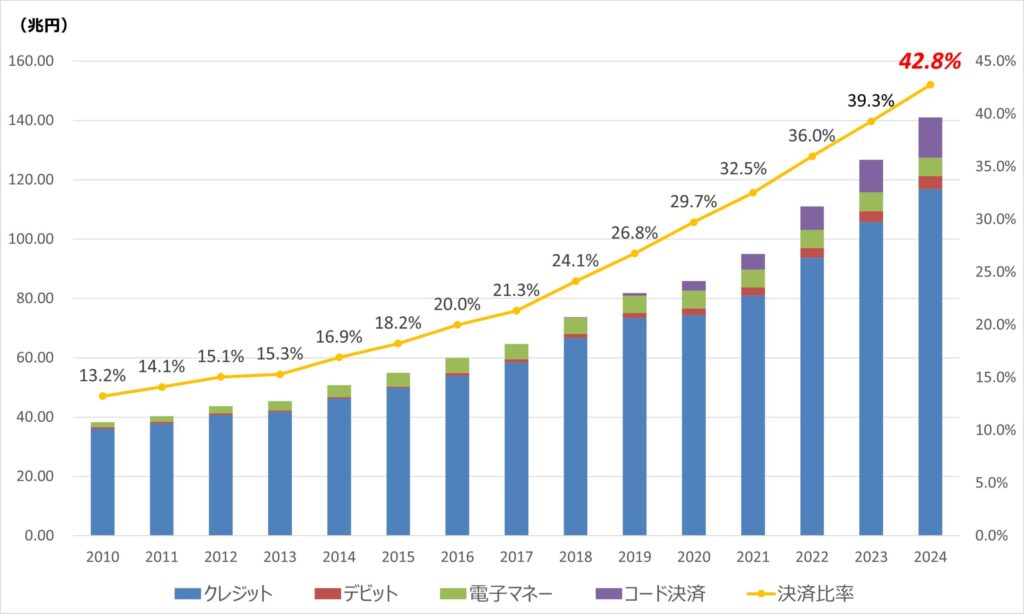

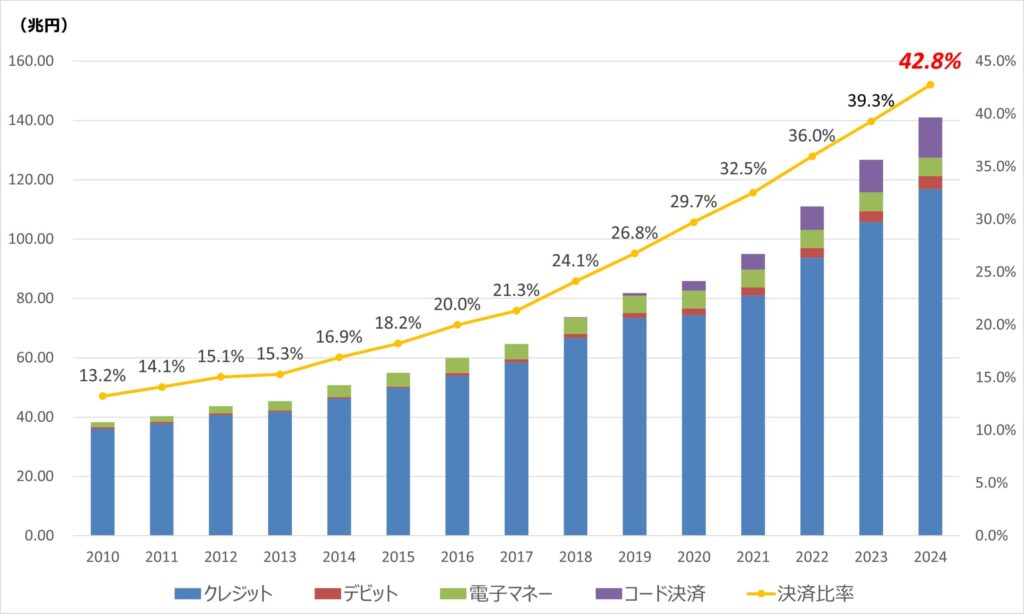

日本のキャッシュレス比率は年々上昇し、2024年には42.8%に達しました。これは政府が掲げていた「2025年までに40%」という目標を前倒しで達成したことを意味します。

② 製造コストの逆転

アルミ価格の高騰により、1円硬貨を製造するコストは1枚あたり3円以上。額面を大きく超えてしまっており、経済合理性が薄れています。

ラウンド処理(端数調整)の導入と影響

利点

- レジ業務や会計処理が簡素化され、効率化が進む

- 小銭を扱う頻度が減り、消費者・店舗双方にとって便利

- 国際的にも欧州諸国で少額硬貨廃止の事例がある

欠点

- 1円単位の価格戦略を行っていた店舗にとっては不利

- 消費者心理として「切り上げ=損」と感じやすい

- 価格表示やシステム改修のコストが発生する

論理的に見れば、切り上げと切り下げが均衡すれば全体的な損益はゼロに近づきます。しかし、心理的には「損」を強く意識する傾向があるため、社会的合意形成が不可欠です。

歴史的視点:銭・厘の廃止

明治〜昭和初期までは「銭(1/100円)」「厘(1/1000円)」が存在しましたが、戦後の激しいインフレにより購買力を失い、1953年に廃止されました。つまり「価値が小さすぎて日常取引に意味を持たなくなった」ため制度上消滅したのです。

1円硬貨も同様の運命をたどる可能性があることが示唆されます。

最新データで見るキャッシュレス普及の推移

経済産業省の統計によると、日本のキャッシュレス比率は以下のように推移しています。

| 年度 | 比率 |

|---|---|

| 2022年 | 36.0% |

| 2023年 | 39.3% |

| 2024年 | 42.8% |

| 2025年目標 | 40%(前倒し達成済) |

| 将来目標 | 80% |

このデータは「小売金額ベース」で算出されており、内訳はクレジットカードが82.9%、デビットカード3.1%、電子マネー4.4%、コード決済9.6%です。

グラフで見ると右肩上がりで増加しており、1円玉の存在意義が薄れていることを裏付けています。

未来予測:円はどうなるのか?

現実的なシナリオは以下の二段階と考えられます。

1. 1円硬貨の廃止 → 5円・10円単位へ移行

2. 大規模インフレが進行すればデノミ(新通貨導入)

過去に銭・厘が消えたように、インフレが進めば「円」という単位そのものが見直される可能性もゼロではありません。

まとめ

1円硬貨の製造は大幅に減少し、キャッシュレス化や製造コスト逆転を背景に存在意義は縮小しています。歴史を見れば銭や厘と同じように、やがて消滅することは自然な流れと言えるでしょう。

ただし、消費者心理や小売店の価格戦略に配慮しなければ混乱を招くため、段階的かつ慎重な移行が必要です。社会の大きな流れとして「小銭のない未来」を受け入れる準備が求められています。

私自身としては、硬貨だけでなく紙幣も今後ますます使用頻度が減っていくと考えています。会計時の煩雑さや劣化に伴う管理コストを踏まえれば、キャッシュレス決済の方が効率的であり、さらにポイント還元などの利点も加わります。

もちろん、災害時や停電時に使えないというリスクは存在しますが、そのために最低限の現金を備えておけば十分であり、平常時に現金を使う理由にはならないと私は考えています。

そのため、私は普段から「現金を極力使わない」ことを意識しており、この思想が社会に広まれば、より便利で効率的な世の中に近づくと確信しています。

コメント